Готовое решение: солнечные электростанции на базе инверторов серии ECO

20.07.2021

В Беларуси уже существует опыт использования геотермальных ресурсов. В стране действует около 100 геотермальных установок, включая и коттеджную застройку. Их суммарная тепловая мощность составляет около 5,5 МВт. А два года назад введена в опытную эксплуатацию пилотная геотермальная станция мощностью 1 МВт на территории тепличного комплекса «Берестье» Брестского района. Основное ее назначение – обогрев 1,5-2 га теплиц хозяйства. Но не менее важным моментом является и экономия природного газа до 10% от его общего потребления предприятием.

О преимуществе и потенциале использования геотермальной энергии в нашей республике был сделан доклад научных сотрудников Белорусского научно-исследовательского геологоразведочного института на XVII Белорусском энергетическом и экологическом конгрессе.

На территории Беларуси пробурены сотни скважин, в частности, для питьевого водоснабжения. Их термограммы позволяют выделить геотермические аномалии и служат основой для оценки плотности геотермальных ресурсов. С ростом глубины увеличивается и температура геотермальных горизонтов. Если в пределах Белорусской антеклизы мощность платформенного чехла ограничена глубинами 300 – 500 м, а в отдельных случаях и около 650 метров, то в Припятском прогибе (Гомельская область) он может достигать 5 – 5,5 км.

С точки зрения эффективности освоения подземного тепла лучше выбирать более глубокие геотермальные горизонты. Однако в них увеличивается и минерализация термальных рассолов, достигая в Припятском прогибе 350 – 450 г/л, осложняющая извлечение подземного тепла. Наиболее же благоприятные условия с технологической точки зрения являются источники геотермальной энергии горизонтов платформенного чехла, содержащих пресные воды. Это дает возможность сравнить распределение извлекаемых ресурсов подземного тепла для всей территории страны.

Схема глубины залегания подошвы зоны распространения пресных вод, изменяющейся от приблизительно 150 до 300 м, выявлена в северной, восточной и южной частях республики. Только в западной части Беларуси она превышает 400 м, а в приграничной с Польшей территории Подлясско-Брестской впадины опускается до глубины 1000 м, рисунок 1.

Рисунок 1 – Схема глубины залегания подошвы пресных вод в Беларуси [Кудельский и др., 2000].

С целью получения сопоставимых данных по плотности геотермальных ресурсов, заключенных в зоне пресных вод, было целесообразно рассмотреть интервал глубины 100 – 200 м, где эти воды имеются на всей территории республики. В этом интервале существует ряд водоносных толщ, разделенных слабопроницаемыми отложениями с многочисленными гидрогеологическими окнами. С этой точки зрения в первом приближении интервал глубины 100 – 200 м можно рассматривать как единый геотермальный горизонт.

По существу, геотермальные ресурсы – это та часть геотермальной энергии, которая может быть экономически рентабельно извлечена в ближайшем будущем. Среди многих методов количественной оценки плотности геотермальных ресурсов используется модель объемного содержания тепла, предполагающая извлечение геотермальной энергии системой дублетов скважин (эксплуатационная и нагнетательная). Эта методика, используется в странах Западной Европы, для ее использования необходимо знать распределение температуры на верхней границе изучаемого интервала (в нашем случае – на глубине 100 м), пористость, объемную теплоемкость скелета пористой среды, мощность толщи (в нашем случае 200 – 100 = 100 м).

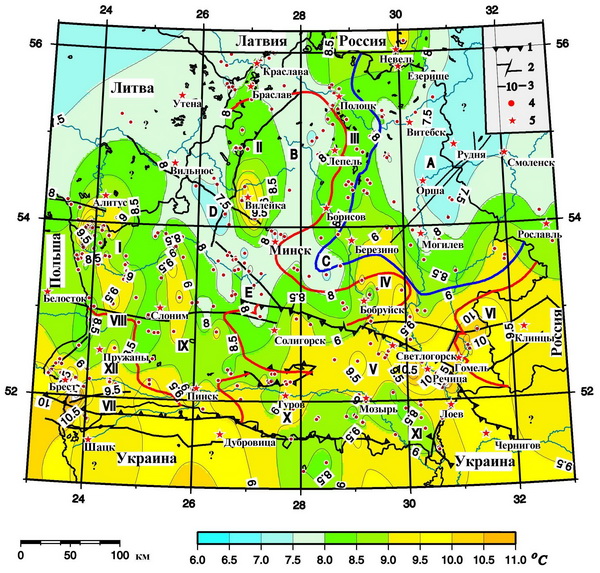

Карта распределения температуры на глубине 100 метров

Карта распределения температуры на глубине 100 м представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Карта распределения температуры в пределах Беларуси на глубине 100 м. Составил В.И. Зуй [Зуй, Жук, 2006; Зуй, 2009а].

Обозначения: 1, 2 – суперрегиональные и региональные разломы поверхности фундамента, 3 – изотермы, ˚С, 4 – изученные скважины, 5 – населенные пункты. Аномалии повышенных значений температуры: I – Гродненская, II – Молодечненско-Нарочанская, III – Западно-Оршанская, IV – Чечевичско-Речицкая, V – Припятская, VI – западного склона Воронежской антеклизы, VII – Подлясско-Брестская, VIII – Мостовская, IX Ляховичско-Ельненская, X – Туровская, XI – Выступовичско-Ельская, XII – Кобринско-Пружанская. Аномалии пониженных значений температуры: A – Восточно-Оршанская, B – восточной части Белорусской антеклизы, C – Червенского структурного залива, D центральной части Белорусской антеклизы, E – Центрально-Белорусского массива. Красными жирными линиями изображены границы положительных структур: Белорусской антеклизы, Полесской седловины и Воронежской антеклизы по изогипсе 500 м, а синей линией – границы Оршанской впадины по изогипсе 700 м, соответственно.

С учетом того, что абсолютная погрешность использованных скважинных электротермометров составляла порядка ±0.03 °C, изотермы проведены через 0.5°C. Положение изученных скважин показано красными кружками. На карте слабо изученными остаются Балтийская и Московская синеклизы, а также Латвийская седловина, прилегающие к границам Беларуси. Недостаточно данных по смежным территориям Польши, Литвы, Латвии, России и Украины.

Изотермы на карте за пределами территории Беларуси проведены путем экстраполяции, и их конфигурация требует уточнения. Температурное поле на глубине 100 м имеет контрастный вид. Отчетливо прослеживаются региональные и локальные аномалии, температура в пределах которых изменяется от 7 до 11.5 °C. Значения более 8 °C характерны для северной зоны Припятского прогиба и Подлясско-Брестской впадины, где существуют положительные геотермические аномалии, а также западного склона Воронежской антеклизы. Малое количество надежных термограмм с достоверными данными по температуре на глубине 100 м накладывает отпечаток на конфигурацию изотерм в Припятском прогибе. Главная ось положительной аномалии ориентирована параллельно Северо-Припятскому бортовому разлому.

В Оршанской впадине существует Восточно-Оршанская аномалия низких значений температуры 6.5 – 7.5°C в треугольнике между гг. Орша – Смоленск – Чериков. Она включает почти всю Могилевскую мульду, ее продолжение в России проведено неуверенно из-за нехватки геотермических данных.

Западно-Оршанская аномалия повышенной температуры (от 8 °C до 11.5 °C), ориентированная в меридиональном направлении, прослеживается от северной зоны Припятского прогиба через западную часть Оршанской впадины и восточный склон Белорусской антеклизы по линии гг. Речица – Светлогорск – Березино – Борисов – Лепель – Невель, разветвляясь в северной части от г. Езерище через Витебск достигает широты Орши. Ее северное окончание в районе Езерище и Невеля выделяется неуверенно, поскольку на российской стороне изучена только скважина, санатория «Голубые озера».

В южной части этой полосы можно проследить локальную Белыничско-Чечевичско-Речицкую аномалию повышенной температуры более 8.5 °C, вытянутую в меридиональном направлении. Она выделяется по 8 скважинам и на севере и по изолинии 8 °C достигает широты г. Борисова, отделяя восточный склон Белорусской антеклизы и Червенский структурный залив от основной части Оршанской впадины.

Западная часть Чашникско-Полоцкой аномалии пониженных значений температуры на долготе г. Полоцк соединяется с единой аномалией пониженной температуры восточного склона Белорусской антеклизы и Червенского структурного залива Оршанской впадины. В северном направлении она продолжается в пределы Латвийской седловины.

Изотерма 9.5°C, окаймляющая восточную часть Подлясско-Брестской впадины, продолжается через Полесскую седловину на территорию Украины. Брестская аномалия изолинией 9 °C соединяется через эту седловину с аномалией повышенной температуры Припятского прогиба. Далее она огибает Белыничско-Речицкую аномалию, охватывает западный склон Воронежской антеклизы и продолжается в пределы России. Гродненская аномалия повышенной температуры более 9 °C вытянута в меридиональном направлении и достигает на севере белорусско-литовской границы.

Молодечненско-Нарочанская аномалия значений температуры более 8 °C ориентирована в меридиональном направлении. Она достигает на севере сочленения границ Беларуси, Литы и Латвии и разделяет аномалию пониженных значений температуры Белорусской антеклизы на две части – аномалию восточного склона антеклизы и аномалию центральной части антеклизы (Центрально-Белорусскую аномалию). Наконец, Ляховичско-Ельненская аномалия повышенных значений более 8 °C также имеет меридиональное простирание.

Геотермальные ресурсы кембрийских отложений Подлясско-Брестской впадины

Глубокое залегание подошвы пресных вод на западе Беларуси является благоприятным фактором для извлечения геотермальной энергии из горизонтов с повышенной температурой. Много глубоких скважин в пределах Подлясско-Брестской впадины было пробурено в начале 70-х годов прошлого века при проведении разведочно-картировочного бурения в пределах Кустинской и позднее – Прибугской структур. Кроме этого, в урочище Скверики, в д. Комаровка на юге Брестского района, на территории г. Бреста в санатории-профилактории Брестского отделения железной дороги, а также на заводе БРЭМЗ ранее были пробурены глубокие скважины для поисков минеральных вод. По скважинам Скверики и Комаровка был выполнен термокаротаж. В одиночных разведочно-картировочных скважинах, пробуренных в 60-е – 70-е годы прошлого столетия был выполнен производственный термокаротаж. Во всех перечисленных скважинах вскрыты кембрийские отложения, либо поверхность кристаллического фундамента.

Поскольку температура повсеместно возрастает с глубиной, очевидно, что наиболее высокие значения температуры, а, следовательно, и наибольшая плотность ресурсов геотермальной энергии, соответствуют нижним геотермальным комплексам, в частности – кембрийским отложениям. Глубина до кровли и подошвы кембрийского комплекса зависит от местоположения скважин. В восточной части региона она уменьшается вплоть до выклинивания, а, следовательно, уменьшаются и значения температуры. В западной части региона, по мере приближения к государственной границе, продуктивные толщи погружаются на бóльшую глубину и это приводит к увеличению значений температуры. В результате, общей тенденцией является увеличение температуры на кровле кембрийских отложений в направлении с востока на запад. Протерозойские отложения со значениями температуры 35 – 40 ºС между населенными пунктами Брест – Видомля – Каменец содержат минеральные воды и нами не рассматриваются.

В отложениях кембрийского возраста, где повсеместно распространены пресные подземные воды вплоть до глубины 1000-1100 м, так в скважине Вычулковская 201 в тепличном комбинате «Берестье» Брестского района пробной откачкой с открытого интервала 900 – 1000 м получены пресные воды с минерализацией до 500 мг/л и температурой 24 ºС, что является благоприятным фактором для практического использования здесь подземного тепла, где построена геотермальная установка тепловой мощностью 1 МВт для нужд этого хозяйства.

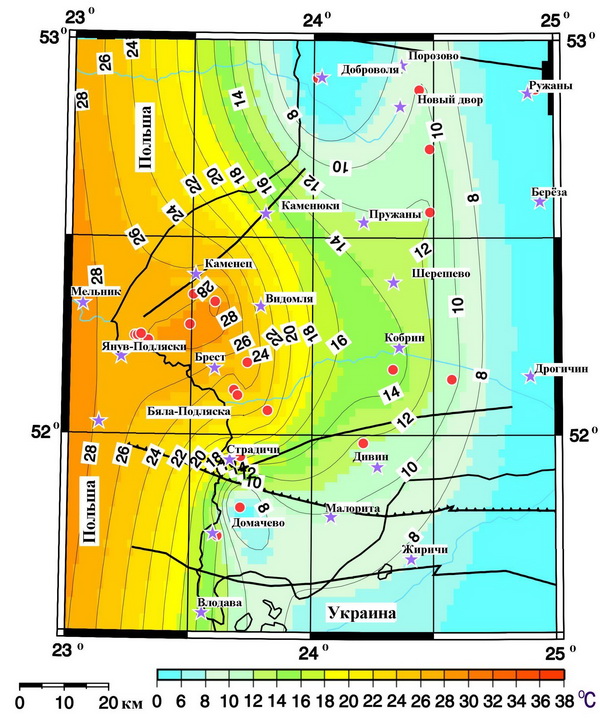

Карта распределения температуры в кембрийских отложениях.

Карта распределения температуры в кембрийских отложениях.

Карта распределения температуры на кровле кембрийских отложений приведена на рис.3. Увеличение контраста температурного поля на кровле этого продуктивного горизонта отчетливо прослеживается в западном направлении, в котором происходит погружение и увеличение мощности толщи кембрия.

Рисунок 3 – Карта распределения температуры по кровле кембрийского геотермального комплекса в западной части Брестской области.

Обозначения: изученные скважины показаны красными кружками; жирными линиями черного цвета обозначены глубинные разломы в фундаменте, линия с зубцами – суперрегиональный разлом, отграничивающий Подлясско-Брестскую впадину от Луковско-Ратновского горста.

В пределах Беларуси изотермы проведены путем интерполяции, а за ее границами – экстраполированы. Температура на глубине залегания кровли кембрийских отложений в регионе изменяется от 10,3 до 28,5 °C. Разница между крайними значениями составляет около 18 °C. Температура увеличивается по мере погружения этой продуктивной толщи. В западной части изучаемого региона в пределах положительной геотермической аномалии значения температуры превышают 20 °C.

Геотермальные ресурсы кембрийского горизонта.

Расчет извлекаемых ресурсов подземного тепла кембрийского геотермального горизонта впадины был выполнен по методике [Atlas…, 2002]. Значение объемной теплоемкости горных пород принято равным 3,5·10-6 Дж/(м3٠°С), опираясь на результаты лабораторного измерения на образцах горных пород Кустинской опорной скважины, а объемной теплоемкости воды – 4,18·10-6 Дж/(м3٠°С). Пористость принята равной 15 %, хотя она может достигать по отдельным образцам песчаника более 20–25 %.

Температура обратной закачки отработанных вод диктуется требованием отсутствия выпадения растворенных в термальной воде солей после отбора из неё тепла. На Клайпедской геотермальной станции она принята 11 ˚С при минерализации рассола около 60–70 г/л. В Подлясско-Брестской впадине на глубине залегания кембрийского горизонта воды повсеместно пресные, и эту температуру можно снизить. Нами принято значение 5 °С при среднегодовой температуре местности 9 °С. Плотность ресурсов по указанной методике выражена в Джоулях, чтобы ее перевести в килограммы условного топлива на квадратный метр земной поверхности (кг.у.т./м2) использован коэффициент k = 0,034·10-9 т.у.т./Дж.

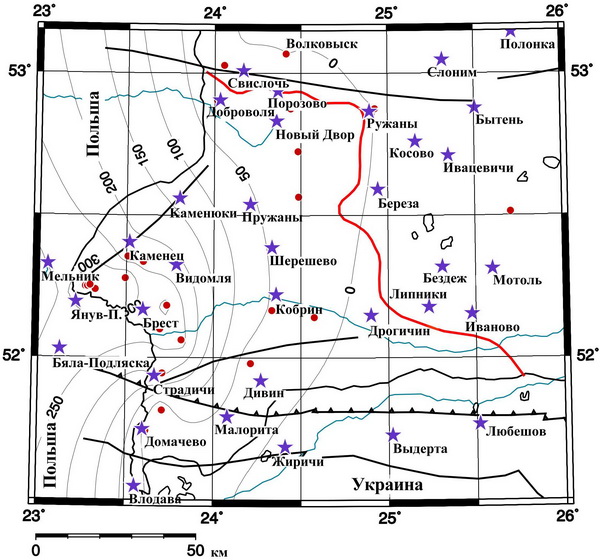

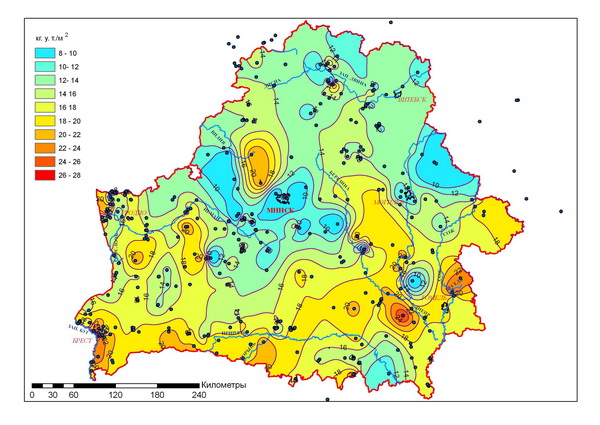

Другими словами, для производства 1 Дж тепла необходимо использовать 0.034·10-9 т.у.т. Результаты расчета приведены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Распределение плотности геотермальных ресурсов, заключенных в кембрийских отложениях Подлясско-Брестской впадины, кг.у.т./м2 [Зуй, 2009б].

Обозначения: красной линией изображена граница ПБВ; черными линиями показаны основные разломы. Изолинии плотности ресурсов оцифрованы в кг.у.т./м2.

Для отдельных глубоких скважин Подлясско-Брестской впадины, где не выполнялась регистрация термограмм, были применены термограммы ближайших скважин. В частности, для скважин Черняны 22К применена термограмма скважины Гирск 6К; для скв. Ратайчицы 12K – Прибугская 12; для Курница 9K – Брест 9Ш; для Страдечь 17К и БЭМЗ 3,4 – Скверики 1; для Орля 28 и Прибугская 26К – Прибугская 22Р; для скв. Новоселки 41Во – Новоселки 27; Кобрин 4К – Брилево 2 и Брилево 3 (обе скважины расположены вблизи Кобрина).

В южной части впадины в направлении Луковско-Ратновского разлома происходит снижение плотности ресурсов подземного тепла до значений менее 50 кг.у.т./м2. В скважине №4 санатория «Берестье» кембрийские отложения отсутствуют, а в скв. Домачево-1 их мощность составляет только 78 м и плотность ресурсов уменьшается до 31 – 50 кг.у.т./м2. В районе Кобрина мощность кембрийских отложений и плотность ресурсов снижаются до 136 м и 46 кг.у.т./м2, соответственно. В треугольнике населенных пунктов Каменец – Доброволя – Шерешево термограммы скважин отсутствуют, и геотермальные ресурсы не оценивались. Севернее линии, проходящей через населенные пункты Каменец, Каменюки, Пружаны, Косово, изолинии плотности ресурсов экстраполированы, они лишь приближенно отображают ситуацию из-за отсутствия здесь изученных геотермическим методом скважин.

Как и следовало ожидать, плотность ресурсов геотермальной энергии в кембрийских отложениях региона изменяется в широких пределах достигая 350 кг.у.т./м2. Максимальные значения наблюдаются северо-западнее Бреста на участке, прилегающем к белорусско-польской границе, в частности, в пределах хорошо изученной в геотермическом отношении Прибугской структуры. По направлению к внешним границам впадины происходит снижение плотности ресурсов подземного тепла. Оно обусловлено как уменьшением глубины залегания кембрийских отложений, а следовательно и температуры на их кровле и подошве, так и снижением их мощности. Нулевые значения наблюдаются в полосе вдоль границы Подлясско-Брестской впадины с Белорусской антеклизой, Полесской седловиной и Луковско-Ратновским горстом, где кембрийские отложения выклиниваются.

Перспективы использования подземного тепла, заключенного в интервале глубины 100 – 200 м

Полученные результаты определения плотности извлекаемых геотермальных ресурсов представлены на рисунке 5. В западной части страны к первоочередным участкам для использования природного тепла следует рекомендовать районы, прилегающие к г. Гродно для строительства геотермальных установок для децентрализованного отопления зданий и сооружений, а также всю территорию Подлясско-Брестской впадины, простирающуюся от Домачева до Столина и Давид Городка с плотностью геотермальных ресурсов 18 – 20 кг.у.т./м2. В этом регионе выделяется также положительная аномалия между населенными пунктами Иваново – Дрогичин – Новогрудок.

В Витебской и Могилевской области выявлены зоны с возобновляемыми ресурсами геотермальной энергии, пригодные для практического использования. Однако их значение изменяется приблизительно от 12 до 20 кг.у.т./м2 в пределах региона. Они в значительной степени зависят от особенностей геологического строения конкретных блоков земной коры. В Могилевской области по мере приближения к Припятскому прогибу плотность извлекаемых ресурсов увеличивается до 18 – 20 кг.у.т./м2 и ожидаемая эффективность геотермальных установок на базе тепловых насосов возрастает. Современные тепловые насосы имеют сравнительно высокий коэффициент преобразования, достигающий 3 – 4, а в отдельных случаях и 5. Это означает, что на 1 кВт электрической мощности, необходимой для привода компрессора теплового насоса вырабатывается, как минимум 3 – 4 кВт тепловой мощности.

Наиболее низкие значения плотности геотермальных ресурсов 11 – 13 кг.у.т./м2 для рассматриваемого интервала глубины характеризуются северо-восточная часть Оршанской впадины (Витебская область) и отдельные зоны в центральной части Белорусской антеклизы, в частности, районы, прилегающие к г. Минску. Однако и здесь возможно использование геотермальной энергии и уже действуют геотермальные установки на базе тепловых насосов для отопления зданий и сооружений различного назначения, в том числе жилых зданий и промышленных сооружений.

Рисунок 5 – Сводная схема распределения плотности ресурсов геотермальной энергии для интервала глубины 100 – 200 м в пределах Беларуси.

В условиях малоглубинных геотермальных горизонтов для извлечения геотермальной энергии предлагается использование циркуляционных схем на базе тепловых насосов. Опыт использования геотермальных ресурсов уже имеется в Беларуси. В стране действует около 100 геотермальных установок, включая и коттеджную застройку. Их суммарная тепловая мощность составляет около 5,5 МВт. В феврале 2010 г. введена в опытную эксплуатацию, как отмечалось, пилотная геотермальная станция мощностью 1 МВт на территории тепличного комплекса «Берестье» Брестского района. Основное ее назначение – обогрев 1,5 – 2 га теплиц хозяйства. Важным моментом является и экономия природного газа до 10% от его общего потребления предприятием.

По результатам выполненного исследования показано, что извлекаемые ресурсы геотермальной энергии имеются в зоне распространения пресных вод на всей территории республики. Однако их плотность изменяется в широком диапазоне от приблизительно 10 – 12 кг.у.т./м2 (интервал глубины 100 – 200 м) до 300 – 350 кг.у.т./м2 в глубоко погруженных участках кембрийских отложений в Брестской области. Преимуществом использования геотермальной энергии из зон, насыщенных пресными водами является то, что после снятия тепла эти воды не требуют их возврата в подземные горизонты и могут быть использованы для различных практических нужд, в том числе и для питьевого водоснабжения. Это удешевляет сооружение геотермальных установок и снижает сроки их окупаемости.

Владимир Зуй,

главный научный сотрудник

Белорусского научно-исследовательского

геологоразведочного института

Словарь терминов:

Минерализация - это суммарный количественный показатель содержания растворенных в воде веществ. Этот параметр также называют содержанием растворимых твердых веществ или общим солесодержанием, так как растворенные в воде вещества находятся именно в виде солей.

г/л – показатели воды из естественных выходов и скважин.

Платформенный или Осадочный чехол – верхний структурный ярус платформы, сложенный обычно неметаморфизованными осадочными горными породами.

Изотермы , изолинии – температуры воздуха, воды или почвы.

Синеклиза (от др.-греч.«наклонение»), очень пологий прогиб земной коры в пределах платформы, имеющий в плане неправильно округлые или овальные очертания.

Мульда (нем. «корыто») — форма залегания слоёв горных пород в виде чаши или корытообразного прогиба.

Термокаротаж – температурные измерения в скважине в целях определения геологического характера пройденных скважиной пород.

Литература:

Atlas of Geothermal Resources in Europe / European Communities, Leibnitz Institute for Applied Geosciences (GGA); eds.: S. Hurter, R. Haenel. – Hannover, Germany, 2002. – 92 p. + 89 plates.

Дядькин Ю.Д., Богуславский Э.И., Вайнблат А.Б., Остроумова И.М., Троицкая Е.Б., Моисеенко У.И. Геотермальные ресурсы СССР. ВСЕГЕИ. С.-Пб., 1991. С. 168-176.

Зуй В.И. Тепловой поток и геотермические аномалии Оршанской впадины // Проблемы водных ресурсов, геотермии и геоэкологии. Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения академика Г.В. Богомолова в двух томах. 2005. Т. 1. - С. 259-261.

Зуй В.И. Геотермические условия территории Беларуси / Мониторинг. Наука и технологии. 2009а, № 1, С. 3 – 26.

Зуй В.И. Ресурсы геотермальной энергии г. Бреста и прилегающих районов / Актуальные проблемы природопользования Брестской области. Минск, Беларуская навука. 2009б. С. 158 – 218.

Зуй В.И., Жук М.С. Тепловое поле геологических структур Беларуси // Литосфера. – 2006. – № 2 (25). – С. 111–127.

Кудельский, А.В., Пашкевич В.И., Карабанов А.К., Павловская И.Э., Коркин В.Д. Гидросфера Беларуси на новейшем тектоническом этапе // Доклады НАН Беларуси. – 2000. – Т. 44, № 6. – С. 79–83.

Новости компаний 09.07.2025

Новости компаний 08.07.2025

Новости компаний 01.07.2025

Новости компаний 24.06.2025

Новости компаний 20.06.2025

Технологии 17.06.2025

Традиционная энергетика 09.06.2025

Чтобы оставить комментарий или выставить рейтинг, нужно Войти или Зарегистрироваться

Читайте также